home

| info

| veranstaltungen|

interviews

| fotos|

texte

| links

| filmliste

| bücherregal

| impressum

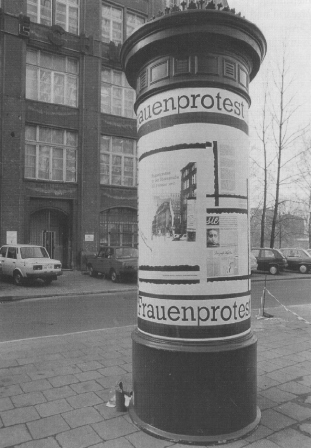

Foto:

Abraham Pisarek / Rosenstrasse 2-4

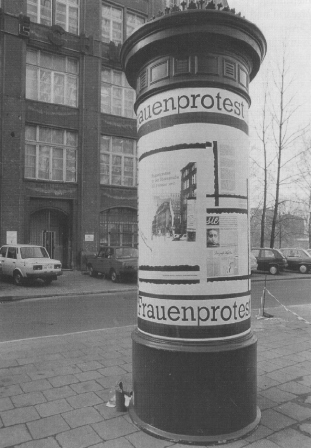

Foto:

Abraham Pisarek / Rosenstrasse 2-4

- Info 1

- Vor dem Haus der

Rosenstraße 2-4, der mitten in der Berliner City gelegenen,

damals wichtigsten Behörde der jüdischen Gemeinde,

stehen in der Nacht des 27. Februars 1943 hunderte von

Frauen.

-

- Sie stehen dort am Sonntag, dem

28. Februar. Sie stehen dort - tags, nachts - am Montag, dem 1.

März, am Dienstag, dem 2. März, am Mittwoch, am

Donnerstag.

-

- Am Freitag war die Straße

"dunkel wie ein See von Köpfen, tausend Leute. Die SS

richtete Maschinengewehre auf uns".

-

- Ein Gesetz vom Mai 1933 verbot

alle nicht von Nazis organisierten Demonstrationen. Daß es

diese Demonstration im Februar/März 43 gab, daß es

Frauen waren, die als einzige während der Nazi-Zeit

öffentlich demonstrierten, daß sie Erfolg hatten,

wissen wenige.

-

- Am Samstag, den 6. März

gab Goebbels den Befehl, alle in der Rosenstraße

inhaftierten Juden aus Mischehen freizulassen. Sie bekommen

Lebensmittelkarten, Entlassungspapiere ausgehändigt. Die

Festnahmen werden als "Versehen und Übergriff der Berliner

Gestapo" ausgegeben.

-

- Fünfundzwanzig dieser

Inhaftierten wurden noch während der Proteste nach Auschwitz

deportiert. Drei Wochen nach der Protestaktion der Frauen wurden

die Männer aus dem Konzentrationslager wieder entlassen und

mit dem Zug in ein Arbeitslager in der Berliner Umgebung

zurückgebracht. Das gab es in der Geschichte des

Nazi-Faschismus nicht noch einmal. Die meisten von ihnen

überlebten den Krieg.

-

- Goebbels notiert an diesem Tag

in seinem Tagebuch: "Es haben sich da leider etwas unliebsame

Szenen vor einem jüdischen Altersheim abgespielt, wo die

Bevölkerung sich in großer Menge ansammelte und zum

Teil sogar für die Juden etwas Partei ergriff. Ich gebe dem

SD den Auftrag, die Judenevakuierung nicht in einer so kritischen

Zeit fortzusetzen."

-

- Info 2

- Text mit Änderungen

zitiert nach:

- Gedenkort Rosenstrasse.

Dokumentation der "Topographie des Terrors" http://www.topographie.de/de/rosen.htm

-

- In Berlin wurden im Zuge der

sogenannten Fabrikaktion ungefähr 27.000 "ungeschützte"

Juden, die nicht unter eine der Ausnahmekategorien der

Nationalsozialisten fielen, verhaftet und in vier Sammellagern

(zwei Kasernen, das Konzerthaus "Clou", die Synagoge in der

Levetzowstraße) interniert. Bis zum 6. März wurden

nahezu 7.000 von ihnen in das Vernichtungslager Auschwitz

deportiert.

-

- Ein Teil der ca. 2.000 bei der

Fabrikaktion verhafteten "Mischlinge" oder in "Mischehe" lebenden

Juden, die aufgrund ihres "geschützten" Status nicht in diese

Deportationen eingeschlossen waren, wurden getrennt in einem

Verwaltungsgebäude der Jüdischen Kultusvereinigung in

der Rosenstraße 2-4 und in einem Gebäude in der

Großen Hamburger Straße festgehalten.

-

- In einer für die NS-Zeit

beispiellosen öffentlichen Aktion protestierten viele

Hunderte von nichtjüdischen Angehörigen, zumeist

Ehefrauen der verhafteten jüdischen Zwangsarbeiter, tagelang

vor der Rosenstraße 2-4 und forderten die Freilassung ihrer

Familienangehörigen. Am 6. März 1943 wurden die

festgehaltenen Juden aus der Haft entlassen.

- Insgesamt wurden über

50.500 Juden aus Berlin in die Vernichtungslager in den von

Deutschland besetzten osteuropäischen Ländern

deportiert.

-

- Info 3

- Wo liegt die Rosenstraße?

Stadtplan

- Woher der Name

Rosenstraße? Info

-

- Info 4

- Zeitleiste

-

- Info 5

- Im Jahr 1992 organisierte die

"Projektgruppe Rosenstrasse" Veranstaltungen mit ZeitzeugInnen und

stellte eine Litfaß-Säule in der Rosenstrasse auf. Sie

stand genau an der Stelle, an der 1943 auch eine

Litfaßsäule stand und von der Zeitzeugen berichteten,

dass sie sich hinter ihr versteckt hatten. Die 1992 aufgestellte

Lifaß-Säule informierte über den Widerstand in der

Rosenstrasse.

-

Info 6

- Aktionen

des Frauenwiderstands

-

-

![]()

Foto:

Abraham Pisarek / Rosenstrasse 2-4

Foto:

Abraham Pisarek / Rosenstrasse 2-4